プレスキット作りました。ついでに「自宅スタジオ」も公開します。

こんにちは、さもです。

このたび、メディア関係者やイベント主催者の方向けに プレスキット を公開しました。

宣材写真やプロフィールなどをまとめており、公序良俗に反しない範囲であれば自由にご利用いただけます。

……と、「作りました!」だけで終わるのも味気ないですよね。

この記事では “ひとりで宣材写真を撮る方法” を、実際の撮影風景とあわせてご紹介します。

プレスキットとは?

プレスキットとは、企業や個人が報道関係者向けに情報をまとめた資料のこと。

ロゴや写真素材、プレスリリースなどが入っていて、メディアが記事を書くときに役立ちます。

(素材とかいっぱい置いたので、誰かWikipediaのページ作ってほしい......)

なぜ宣材写真が重要なのか

宣材写真は、いわばその人の 「顔」 であり、作品の 「パッケージ」 です。

中身がどれだけ優れていても、パッケージが魅力的でなければ手に取ってもらえません。

マジシャンやアーティストにとっても同じで、プロフィール、出演告知、メディア掲載――どんな場面でも使われるのが宣材写真です。

そのクオリティの差は、相手に与える印象を大きく左右します。

イベント主催者の立場で考えても、宣材写真がある人の方が声をかけやすいのは明らか。

盛りすぎ写真は逆効果ですが、「3割増し」 くらいを目指しましょう。

宣材写真を用意する方法

宣材写真を用意するには、大きく分けて2つの方法があります。

-

プロに依頼する

クオリティを最優先するなら、プロのカメラマンに依頼するのが最も確実です。

ライティングや構図、ロケーションなど、あらゆる面で最高のクオリティを期待できます。 -

自分で撮影する(セルフ撮影)

実は、私もこちらの方法。

この方法の最大のメリットは、コミュニケーションエラーが発生しないこと。

自分の思い描くイメージを、完全に自分の手で形にすることができます。

完全セルフで宣材写真を撮影する方法

では、具体的にどのようにして自分で宣材写真を撮影するのか、その手順を解説していきます。

STEP 1:スタジオの準備

「スタジオ」といっても大げさなものは不要。自宅の一室でOKです。

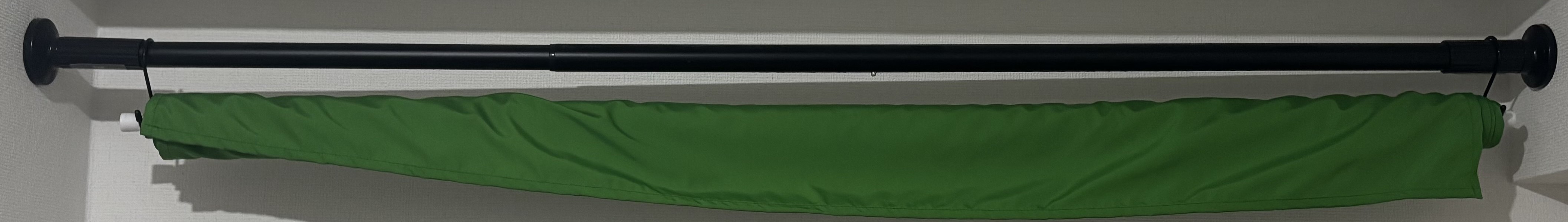

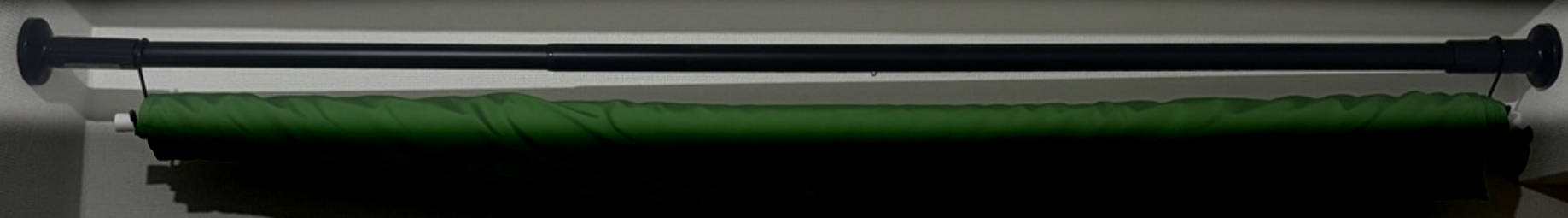

私が実際に使っているのは、突っ張り棒+グリーンバック の簡易スタジオ。

-

極太の突っ張り棒を天井近くに設置:

天井付近に耐荷重30〜40kgのしっかりしたものを。これが土台です。

-

S字フックと細い突っ張り棒を組み合わせる:

太い突っ張り棒にS字フックをかけ、そこに細い突っ張り棒をかけます。

さらに布用の筒を突っ張り棒を包むように通すと、グリーンバックを回転させて長さを調整可能に。

(筒はホームセンターで買えます。布は穴つきのモノがおすすめ)

-

グリーンバックを設置する:

グリーンバックを吊るし、床にも緑色の布を敷けば、個人撮影用ハウススタジオの完成です。

STEP 2:撮影機材

ここが個人撮影の一番の魅力ですが、特別な機材は必要ありません。

(こだわりたい人はどんどん沼へどうぞ)

-

カメラ:iPhone

近年のiPhoneのカメラ性能は非常に高く、一眼レフに引けを取らないほどの美しい写真が撮影できます。

(私はiPhone15を使っています) -

照明:LEDライト

いわゆる「女優ライト」のような円形のライトは、顔を明るく見せる効果はありますが、写真撮影の本格的な照明としては不十分な場合が殆どです。

四角形で光量の強いLEDライトを選ぶと、より本格的なライティングが可能です。

2600lmクラスの四角LEDライトなら十分(余裕があればルクスにも気を配れるとベスト)。

RGBで色を変えられるタイプだと、表現の幅が広がります。

(在庫切れちゃってますが、私はこれ使ってます)

STEP 3:ポージング

セルフ撮影で最も難しいのがポージングです。

恥ずかしさを乗り越え、いかに自然で魅力的なポーズをとるかが重要になります。

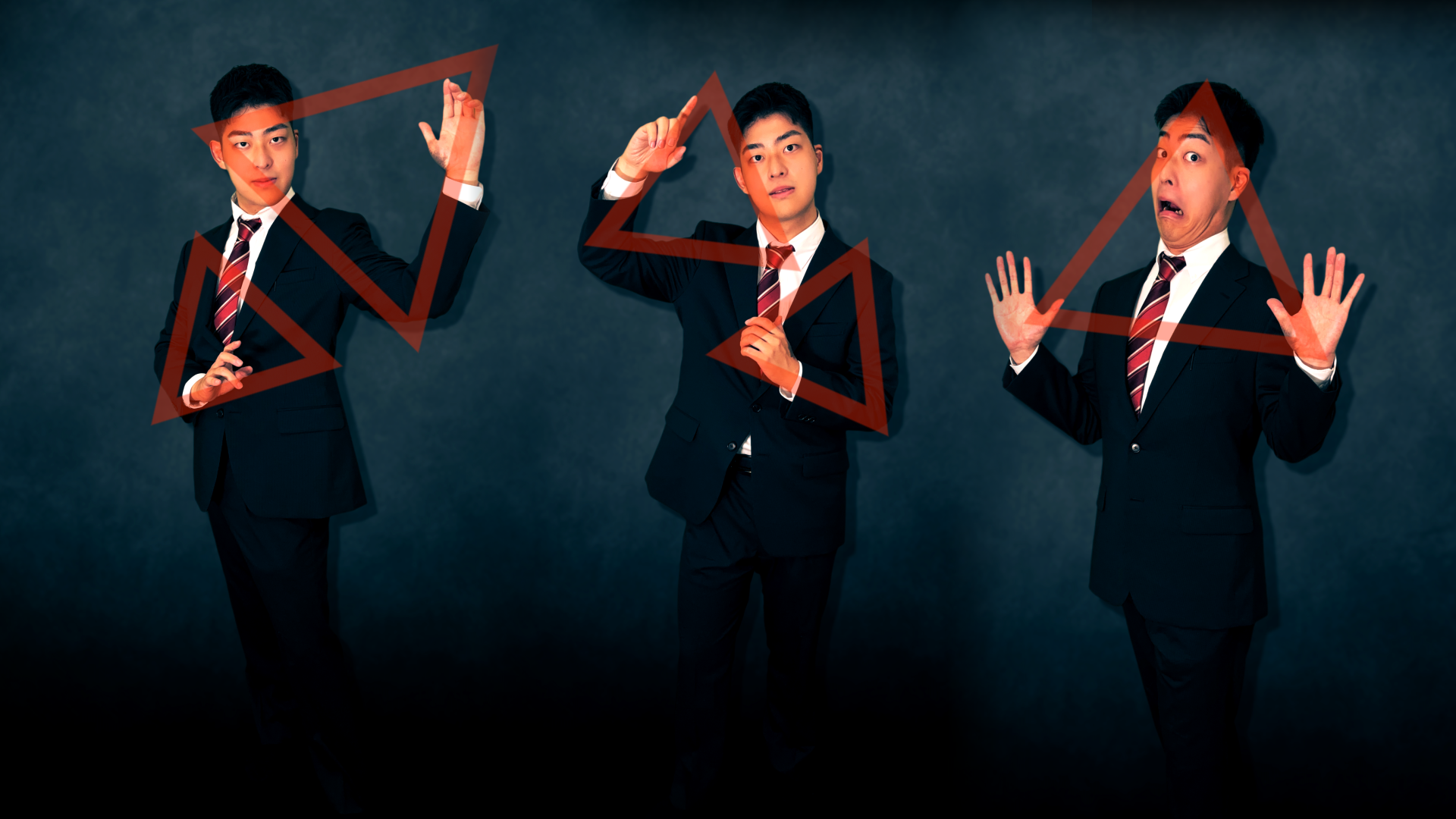

ポイントは「三角形」を意識すること。

-

腰に手を当てる

-

腕を組む

-

体のどこかの点を結んで三角形を作る

どんなやり方でも良いので、「大きい三角形を一つ作る」か、「小さい三角と大きい三角を作る」ことを意識すると、写真に奥行きが生まれて、ぽく見えます。

様々なアーティストやプロゲーマーの宣材写真も、この「三角形」が意識されていることが多いので参考にしてみるのも良いでしょう。

構図に関しては他にももっと語るべきことが多いのですが、まずは三角形だけ意識するとそれっぽくなります。

(なんか当たり判定みたいね)

(なんか当たり判定みたいね)

STEP 4:とにかく撮る

準備が整ったら、いよいよ撮影です。

納得のいく写真が撮れるまで、何度もシャッターを切りましょう。

これは、ひたすら撮って確認して、の繰り返しです。

世の中には完成品だけ出るので勘違いしがちですが、完成品の倍か、それ以上の失敗したデータが世の中には存在します。

上手く撮れなくても落ち込まず、ガチャを回すぐらいの感覚でシャッターを切り続けましょう。

この際、ポーズも何パターンか撮影しておくと後で便利です。

(とんでもない数失敗してます)

STEP 5:背景の作成

グリーンバックで撮影した写真は、後から背景を合成する必要があります。

ここで活躍するのが画像生成AIです。

以前は、無料の素材サイトからそれっぽい背景画像を探したり、自分で一からノイズテクスチャを作成したりと、大変な手間がかかりました。

しかし、現在は画像生成AIを使えば、自分のイメージに合った背景を簡単に作り出すことができます。

実際に使えるプロンプト例を置いておきます。

Please make this photo stock. A seamless dark black background with subtle white and gray noise texture, smooth and flat, evenly lit, soft cloudy shading, neutral daylight tone, realistic photographic style, 1920x1080 (実際の生成例)

(実際の生成例)

プロが撮影した写真を参考に、どのような背景が使われているかを分析し、その要素を言語化してAIに指示することで、クオリティの高い背景画像を生成できます。

生成AIを使用する際は、そのサービスが商用利用に対応しているか確認してください。

商用利用可能なAIサービス(2025年9月時点)

(Adobe Firefly、Image Generation、Midjourney、Stable Diffusion など)

STEP 6:編集について

写真も撮れ、背景素材も準備できたので、いよいよ編集にうつりましょう。

ただ、ここは正直あまり話すことはないです。

というのも、宣材写真はどの様な写真を最初に撮るかが殆どだからです。

グリーンバックで撮影しているので、あとは先程生成した背景素材と、クロマキーで透過した写真、後はLUT(ラット)を加えることが出来る環境があればスマホ/PC何を使って頂いても大丈夫です。

LUTとは?

ルックアップテーブルの略称で、映像の色やコントラストを変換する為のプリセットです。

フリーソフトなどには色味を整える「フィルター」機能がありますが、これだと合成した写真が浮くことが多々あります。

そのため、可能であれば色情報を変換してくれるLUTを適応することをおすすめします。

私は、Aviutlを使っているので、Photoshopなどでクロマキーを取り除いたら、背景→透過した自分→LUT→周辺をぼかすエフェクトのような編集手法を取っています。

(参考:https://seguimiii.com/aviutl-tech/simplelut)

LUT以降の編集は完全に好みです。

- 男性で、プロフェッショナルでカッコいい感じにしたいなら思いっきり暗めにして、陰翳礼讃スタイル

- 女性で、天真爛漫さをアピールするなら明るくぼかしの入ったゆめかわスタイル

といった具合に、自分のブランディングに合わせて調整しましょう。

AI時代における宣材写真の考え方

AI技術の進化は、宣材写真のあり方にも変化をもたらしました。

以前は、トランプやコインといった小道具を持って撮影するのが一般的でしたが、私はあえて何も持たずに撮影しています。

なぜなら、画像生成AIを使えば、後から自由に小道具を合成できるからです。

これにより、例えば「ロープを使ったマジックの依頼」が来た際にはロープを合成し、「カードマジックの依頼」であればカードを合成するなど、依頼内容に合わせて柔軟に宣材写真を変化させることが可能になりました。

AIの進化が変えたもの

Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)登場前までは、私も後からAIで小道具を追加するのには反対の立場でした。

どうしても偽物を追加している感覚が否めなかったからです。

しかし、今は違います。

実際に撮影した素材をそのままに合成し、違和感がある部分の微調整をAIにお願いすることが出来るようになりました。

この記事を書いている2025年の9月時点で、生成AIは「"それ"っぽいものを作る存在」から「"それ"を拡張する存在」へと変化しているのです。

もう少ししたら、宣材写真のあり方は、もっとインタラクティブなもの、例えるならハリー・ポッターに出てくる喋る肖像画のような、それがリアルタイムで生成されるような、そんなSFを超えたファンタジーな世界が来るのかもしれませんね。

まとめ

AIやスマートフォンの進化により、かつては経験を積んだプロにしかできなかった高品質な宣材写真の撮影が、個人でも可能になりました。

(プロの知見があった方がクオリティが出ることは大前提ですが。)

これは、クリエイターにとって活動の幅を大きく広げるチャンスです。

今回ご紹介した方法が、皆さんの活動の一助となれば幸いです。